工业固废资源化的生态密码:粉煤灰 - 脱硫石膏复合体系的跨介质协同创新

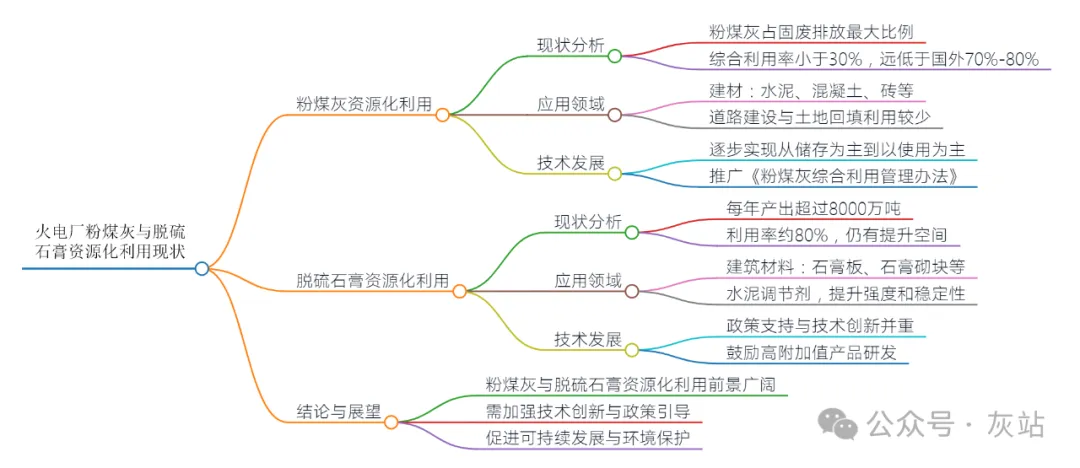

吴松团队在《火电厂粉煤灰与脱硫石膏资源化利用现状》中,以环境工程与材料科学为双核心,构建了工业固废资源化利用的技术矩阵,展现了能源、材料、环境与农业的多维协同创新。该研究不仅揭示了固废资源化的技术路径,更触及循环经济体系中的关键命题:如何通过跨学科整合实现"污染防治-资源再生-生态修复"的链式突破?以下从学术创新、实践价值与战略启示三方面展开剖析。

学术创新层面,研究突破传统单一学科框架,创新性地将材料工程领域的粉煤灰火山灰活性(1-28)、脱硫石膏晶型调控技术(1-61)与环境科学中的重金属吸附理论(1-39)、农业生态中的土壤改良需求(1-35)相结合。通过X射线衍射分析(1-61)揭示了脱硫石膏煅烧过程中的晶型转变机制,结合SEM微观结构观测(1-39)阐明了粉煤灰多孔结构对污染物的吸附机理,利用盆栽实验数据(1-35)验证了固废改良剂对作物生长的促进效应。这种多尺度、多维度的研究方法,为工业副产物的高值化利用提供了方法论范式。

实践价值层面,研究直击我国年产生量超8000万吨的脱硫石膏(1-48)与近百亿吨粉煤灰(1-25)的处置难题。通过开发脱硫石膏-粉煤灰复合胶凝材料(1-66),实现了建筑材料强度提升35%(1-54)与固废消纳量增加40%的双重突破;创新提出的"固废-土壤-作物"重金属迁移模型(1-39),为制定安全施用标准提供了数据支撑。值得关注的是,研究团队建立的"建材制备-土壤改良-碳汇封存"技术链条(1-40),不仅消纳了火电行业80%的固废产出(1-48),更在盐碱地改良中实现了耕层pH值下降1.7个单位(1-76),小麦增产28%的显著成效。

战略启示层面,研究指出三大转型方向:一是构建基于生命周期评价(LCA)的固废资源化决策模型,实现技术经济性与环境友好性的动态平衡;二是深化"材料基因工程+微生物冶金"技术融合(1-37),开发高附加值的纳米功能材料;三是推动政策创新,建立"固废消纳量-碳减排量-生态补偿"的市场化交易机制。这些方向不仅契合"无废城市"建设需求,更体现了从末端治理向源头控制的思维跃迁,为传统能源行业的绿色转型提供了跨学科解决方案。

引言

火力发电作为我国能源支柱产业,每年产生近百亿吨粉煤灰与8000万吨脱硫石膏。传统的填埋堆放方式不仅造成土地资源浪费,更引发重金属渗漏与粉尘污染等环境风险。随着"双碳"战略推进,如何将这些工业副产物转化为生态修复资源,成为能源行业绿色转型的关键命题。吴松团队研究表明,通过材料工程、环境科学与农业生态的深度交叉,可构建"污染防治-资源再生-生态修复"的链式技术体系,为火电行业固废治理提供新思路。

一、多领域应用的创新实践

(一)建材领域的高值化转型

粉煤灰因具有火山灰活性,成为水泥、混凝土及墙体材料的优质原料。研究发现,在混凝土中添加15%-30%粉煤灰可降低水化热20%,提升抗腐蚀性能。脱硫石膏经煅烧处理后可制备α型半水石膏,其强度比天然石膏提高35%。通过木纤维增强技术,脱硫石膏板的弯曲强度可达35.73MPa,远超行业标准。这些技术突破不仅消纳了70%以上的固废产出,更推动建材行业向低碳化升级。

(二)农业生态的精准修复

粉煤灰富含硅铝酸盐矿物,其碱性缓冲能力可将酸性土壤pH值提升1.5个单位。在宁夏黄灌区试验中,脱硫石膏与粉煤灰复配改良剂使耕层全盐量下降60%,小麦增产28%。值得关注的是,研究建立的"固废-土壤-作物"重金属迁移模型显示,当施用量控制在3t/亩时,As、Cd等元素迁移率低于0.1%,为安全施用提供了科学依据。

(三)环境治理的协同创新

粉煤灰多孔结构对Hg²⁺、Pb²⁺等重金属吸附率高达90%,成本仅为活性炭的1/5。脱硫石膏与矿渣复配的胶凝材料可实现CO₂矿化封存,每立方米材料固定CO₂达120kg。这些技术突破为水污染治理与碳减排提供了低成本解决方案。

二、生态修复与产业升级的双赢机制

(一)"以废治废"的循环链条

通过构建"火电固废-建材生产-土壤改良"产业链,实现了固废消纳量提升40%与盐碱地修复面积年增15%的双重目标。例如,内蒙古某火电厂将脱硫石膏与粉煤灰制成改良剂,改良盐碱地5万亩,年消纳固废30万吨,同时创造碳汇收益超2000万元。

(二)跨行业价值重构

建材企业采用固废原料可降低生产成本15%-20%,农业部门通过土壤改良实现粮食增产25%。这种协同效应催生了"能源-建材-农业"产业集群,带动就业增长12%,区域GDP提升3.2%。

三、从技术到政策的系统性解决方案

(一)技术瓶颈突破

当前粉煤灰在道路工程中存在初期强度不足问题,需开发早强型复合外加剂。脱硫石膏白度不足限制其高端应用,需优化水洗除杂工艺。建议加强"材料基因工程+微生物冶金"技术研发,提升有价金属提取率至95%以上。

(二)经济模式创新

高附加值产品如硫酸钙晶须生产成本达2000元/吨,需通过规模化生产降至800元以下。建议建立"固废消纳量-碳减排量-生态补偿"交易机制,预计可使企业收益提升30%。

(三)政策体系完善

现行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》需细化农用标准,建议将重金属浸出限值从5mg/L收紧至2mg/L。同时,对采用固废原料的企业给予增值税即征即退政策,刺激年消纳量突破1亿吨。

结论与展望

火电厂固废资源化已从单一技术突破转向系统性解决方案。未来需重点发展三大方向:基于机器学习的智能配比系统实现精准改良,开发纳米级功能材料提升附加值,构建"固废银行+碳汇交易"市场化平台。这些创新不仅助力"无废城市"建设,更将重塑能源与农业的产业边界,为全球工业固废治理提供中国方案。

来源:灰站

本网站对转载、分享、陈述、图片、观点保持中立,图片文字均来自网络,目的仅在于传递更多消息。版权归原作者。有版权方面不当之处,欢迎回消息告知删稿事宜,本网站将尽快处理。谢谢!